【建築中】パッシブ設計な無垢の家

2023.05.16

地鎮祭

春の陽射しが気持ち良い吉日、地鎮祭を行いました。

一般に「じちんさい」と呼びますが、正式には「とこしづめのみまつり」と読むそうです。

「とこしづめ」とは、文字通り土地の神様を鎮めることを指します。

着工に際し守護神を祀って神慮を和め、これからの安全な工事や豊かな暮らしを願う祈願をいたします。

(穿初(うがちぞめ)の儀。信仰のご事情等もありますので、祭祀に関しては施主さま毎にご意向に沿って行っています。)

小さなお子様がおられるご家族。

分からないながらも、宮司様やご両親の所作を見つめる子供たちの眼差しは興味深々です。

祭祀事への参加も、貴重な体験として思い出に残ることでしょう。

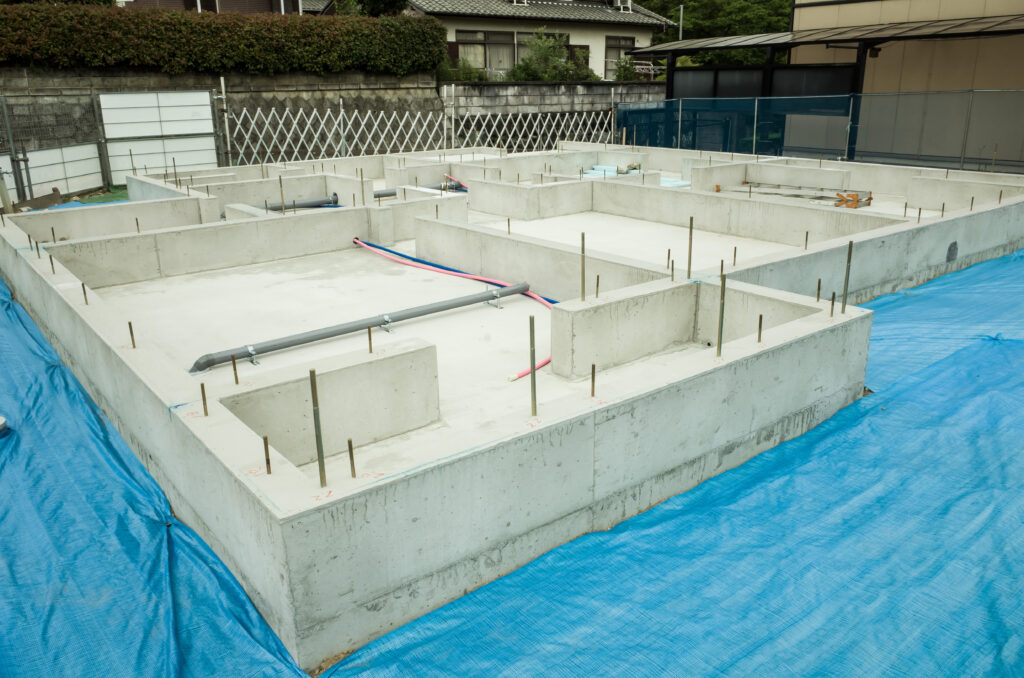

基礎着工

家族の森は完全注文住宅ですが、標準仕様のこだわりの一つとして「耐震等級3」の、地震に強い住宅を建てています。

基礎はベタ基礎。地震に対しては基礎全体、面で力を受けることで高い耐震性を持ちます。

床下全面をコンクリートで覆うことで、湿気やシロアリの侵入経路を塞ぐことができる強い基礎性能といえます。

レジリエンス住宅

パッシブデザインに加え、近年「レジリエンス住宅」という概念も普及し始めています。

家族の森の住まいには、パッシブ設計による「自然との融合」の要素と、地震や災害に強い「自然への耐久力」の2つのレジリエンス要素があると言えます。

昨日奈良県でも、大雨により大和川が一時氾濫寸前までの水位レベルとなり、県内でも24棟が浸水の被害に遭いました。

自然の恩恵も、脅威も、人智に収まることはありません。

自然に寄り添いながらも、それを生かす知恵が日本の住スタイルを支えてきました。

激甚災害への対応が一層求められる中、住宅のレジリエンス性を高めることで、自然災害など外部から受ける力に対して家族の被害を小さくし、一過後も回復を早めてくれる安心感につながっていきます。

(住まいのレジリエンス度チェックは🔗こちら(CASBEE-レジエンス住宅チェックリスト)を参考に)

土台伏せ

(左:床断熱材を敷き詰めた後 右:その上に下地の床材敷き)

パッシブ設計の住まいにとっても、建物の断熱は当然欠かせません。

床断熱材は外気の侵入を防ぎ、部屋の気密性を高めることができます。

気密性を高めることはやはり非常に重要で、厚さに加え、隙間のないよう気密テープで周囲を囲っていきます。

こうすることで、冷暖房にかかるエネルギーを減らすことが可能に。

文字通り、断熱等級3を確保する基礎になります。

今はどこでも主流になっていてHP上で等でも特段記載していませんが、床材は24mmの「剛床工法」です。

土台や梁の上にJAS認定の丈夫な構造用合板を貼り、その上にフローリングを貼っていきます。

高い床強度を実現し、全体が一枚の面として壁に力を伝えるため建物となっていきます。

基礎の上に据えている土台は、銘木吉野材、吉野桧を使用。

見えなくなってしまうのがもったいない程、密度が高く美しい木目ですね。

奈良県産材のヒノキのヤング係数(木の強度を測定した強度等級)はE110であり、全国平均値を上回っています。

強度性能の明確な木材を使用することで、地震や台風に強い、安心な構造の木造住宅をつくることができます。(参照ブログは🔗こちら)

撮影中、近隣にお住まいの方からこんなお声がけをいただきました。

「こんなにしっかりコンクリートしてから、上に木使こて建てていくんか~。見てるだけでどっしりしてんのがわかるわ!頑張ってや!」

「空いてるときはここ停めてくれて全然ええからね!」

ご近隣のご理解とご協力があって、建築現場は進んでいきます。

家づくりの過程や心配りをいただけることに感謝しながら、上棟の日を待ちます。

上棟

「上棟」とは、屋根の一番高い位置に据える棟木(むなぎ)を取り付けることが由来です。

「棟」という字は1棟、2棟と、家を数える単位としても使われますよね。

大工の棟梁という字も、棟(むね)と梁(はり)から構成され、家の重要な部分を指すことが語源となっています。

上棟当日は午前8時から柱・梁など骨組みの工程に取り掛かり、16時頃には、屋根部も含め大方完成です。

とはいえ、大工さんたちにはお昼ご飯以外でも午前・午後にしっかり休憩を取って、建築作業にあたってもらいます。

暑くなってくると、なおのことです。

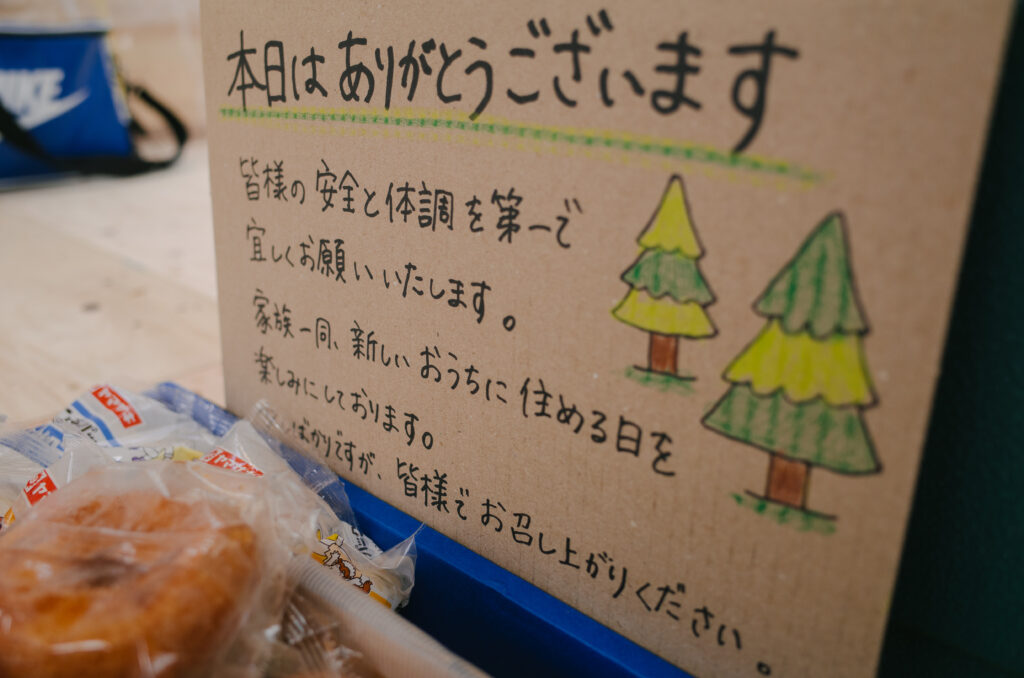

施主さまから心温まるメッセージボードと共に、たくさんの差し入れをいただきました。

特に、このようなお心配りには弊社女性スタッフの感動を呼びます笑

どうしても無骨になりがちな建築現場、かわいい木の挿絵に癒されますね。

心待ちにされている期待に添いながら、メッセージにありますように作業の健康と安全第一で工事を進めてまいります。

ウレタン遮熱工法

家族の森の記事をお読みの方はよくご存知かと思いますが、家族の森では特許工法ウレタン遮熱工法を採用しています。

建設中の新築戸建てを見たことがある人も、こんなにアルミがギラギラした家はあまり見ないのではないでしょうか?

実は、開発元のウィンゲート社は、大手住宅メーカーには特許を提供しないことにしているそうです。

特許工法であることに加え、各地域の限られたビルダーにだけ施工が許されています。

ウレタン遮熱工法についての詳細は、こちらをご覧ください。

写真のように屋根の外、内、外壁とアルミ遮熱を施したら、最後に建物内側に発泡ウレタン断熱材を吹き付けて完了。

構造見学会にお越しになられた方にも、7月の現場ながら、一歩入ると内側の涼しさをご体感いただけています。

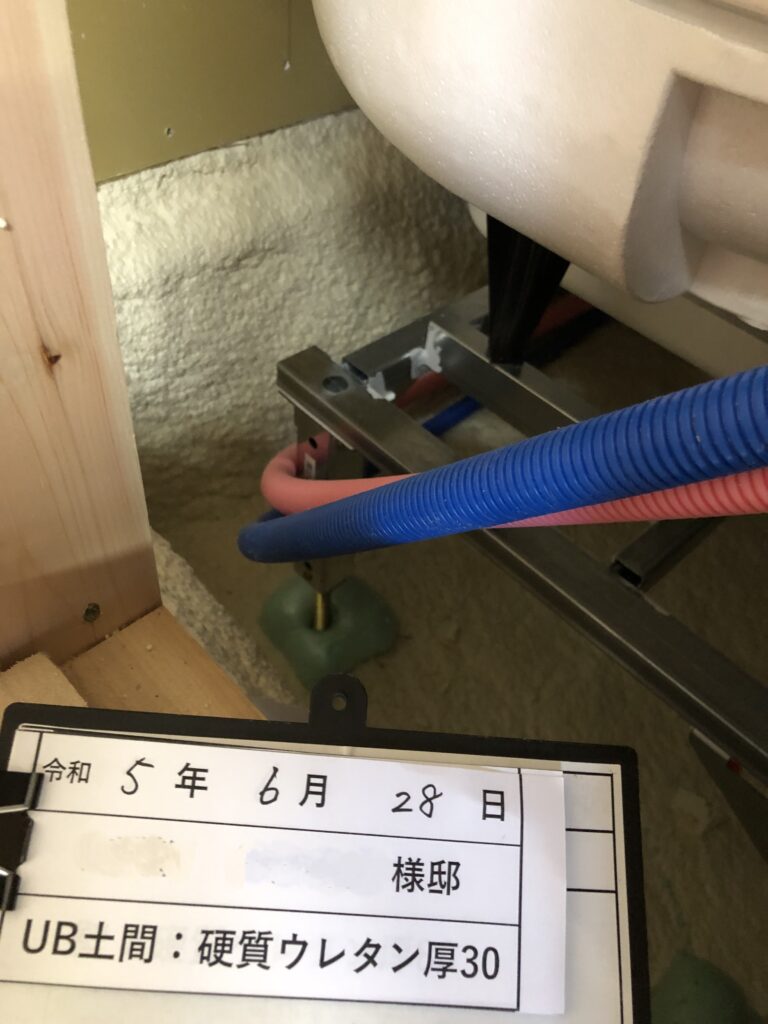

ウレタン吹き付けは、暖かいお風呂場を叶える際にも適しています。

写真のように、床断熱では仕組み上対応できない、お風呂場基礎部分にもウレタンを吹き付けます。

こうして気密処理をすることで、浴室が底冷えしない暖かな浴室となり、ヒートショックリスクを下げています。

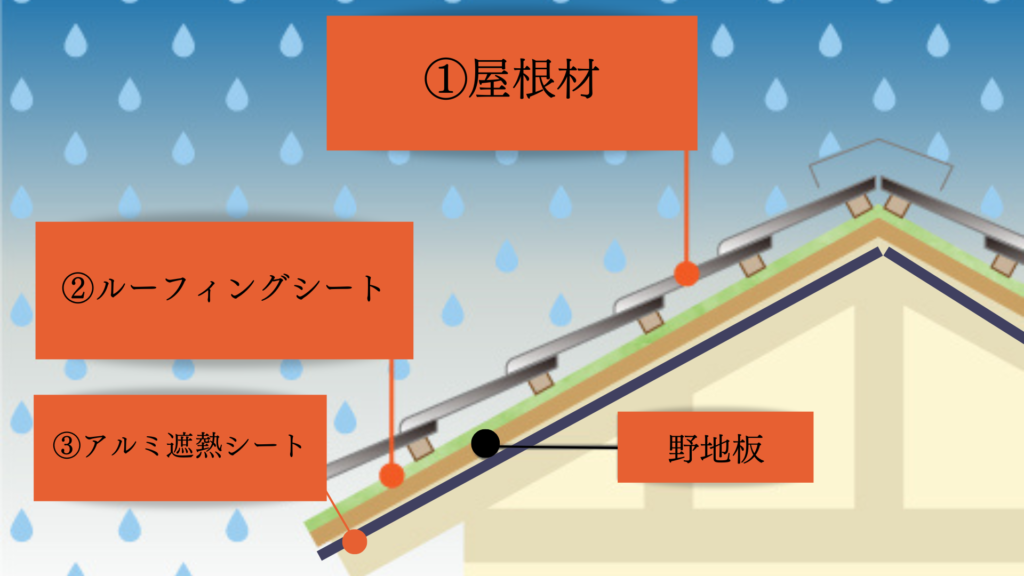

屋根

左の写真は、ルーフィングシートです。

ルーフィングシートとは屋根の下に敷く「防水シート」で、雨漏りを防ぐ際にとても重要な役割を担っています。

ルーフィングが薄く、柔軟性がないと経年劣化で切れやすくなります。

屋根材がいくらしっかりしていても、ルーフィング劣化により大雨や台風で水が浸入してきて家に重大な雨漏りのダメージを与えます。

家族の森では一般のルーフィングシートよりグレードの高い「改質ルーフィングシート」を採用し、防水の質と耐用年数をさらに上げています。

屋根の防水は上図のように、屋根材、ルーフィングシート、アルミ遮熱シートと三段構え。

ウレタン遮熱工法に使用するアルミ遮熱材は、その素材自体は完全防水の材料です。

ジョイント部は漏水防止の特殊加工済みなので、外壁部も合わせて漏水対策は念入りに行っています。

この上で、第三者機関による防水検査を行い次の工程へ進んでいきます。

木工事

室温維持と光熱費削減を実現するパッシブ設計は、設備面も重要です。

高気密・高断熱の家づくりに、樹脂窓は欠かせなくなっています。

これまで日本の住宅で普及していたアルミサッシ(単板ガラス)と比べ、「APW」樹脂窓シリーズの断熱性能は、約 4~7 倍の性能があります。

冷暖房のコストを抑え、 CO2 の排出量を削減。

経済面でも環境面でもメリットに。

外壁は🔗KMEWの焼杉調サイディングや、玄関にはKMEWフィエルテを採用し、瓦屋根とも調和するいぶし銀感が醸し出された外観に仕上がってきました。

太陽の力で汚れを分解し、雨で洗い流す光触媒のサイディングなので、セルフクリーニング機能を持っています。

一階床に無垢材(吉野桧)が張られました。

工事中は傷が着かないように養生しておきます。

吉野桧の床は、素足で歩くと「サラサラ…」と心地よい音がします。

木質が柔らかいので肌触りも気持ちよさを感じ、子供が寝転がったり裸足で走る姿がよく似合いますね。

自然な肌触りの快適さも、パッシブデザインの要素と言えるでしょう。

季節によって変化する陽の高さや角度も考慮して採光計画に入れ、吹抜けを通して空気の通り道も確保されています。

木工事完了

各フロアにも、無垢の吉野材の床が張られました。

無垢材は、断熱・防虫・遮音・耐火・換気・消臭…といった各種性能に優れ、家族の森の高性能な家とは相性抜群。

一階は先述した吉野桧、二階には吉野杉と、構造だけでなく銘木吉野材を随所で堪能できる、五感に優しいお家です。

吉野杉は日本三大美林に数えられる、豊かな香りと美しさが特長の銘木。

杉には鎮静作用やリラックス効果があるので、寝室に使用することで、深い眠りと癒しを授けてくれます。

一階LDKは杉よりも硬く、キズのつきにくい吉野桧です。

もちろん無垢材なので一般のフローリングよりはキズが目立ちやすいですが、節のない見た目の上品さやその風合いは、唯一無二と言えます。

やはり桧にも防虫・殺菌効果のある成分が多く含まれています。

この精油成分は住宅建物だけでなく人にも作用し、 アトピーが改善された例もあるそうです。

階段手すりは、無垢のスタイルに合わせたWOOD ONE製です。

手触りもよく、無垢の床材にもマッチしたデザイン。吹抜けにも効果的です。

完工

外構も家族の森にご依頼いただき、秋の風が気持ちいい季節に、お引渡しとなりました。

南のリビングは自然の採光でも十分明るく、吉野桧がもたらす光の反射も目に優しい空間となりました。

壁は一般的なクロスではなく、エッグウォールを採用されました。

塗り壁のような質感があり、自然素材の風合いが出る特徴があります。

卵殻が持つ気孔の作用で、湿気を吸放湿する調湿性能と、脱臭性能を併せ持っています。

階段下には収納スペースと、無垢材での造作テレビ台を設置。

リビングとひと続きの和室もあり、リビングを見る角度によって表情の変化を楽しめます。

和室は小上がりになっているので、収納面でも、ちょっと腰掛けたいときにも、とても便利です。

自然光の入りやすい、明るいキッチンです。

照明や設備類も、メーカーを問わず自由に選んでいただきました。

ご要望があればショールームに同行したり、選択肢が広い場合は雰囲気に合わせたご提案もさせていただきます。

決まった中からセレクトするのではなく、じっくり好きなものを選んでいただけることも「住み心地No.1」のポイントです。

素敵なご新居のお手伝いをさせていただき、心より御礼申し上げます。

「性能」と「木の家」の両立を想い描いて、家族の森を選んでいただいた施主さま。

『理想の家ができ、とても嬉しいです。』とお言葉をいただきました。

パッシブ設計と吉野材に包まれた、心身共に快適な暮らしをお過ごしください。

関連記事

None found